点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

6月22日召开的2025年浙江省脑卒中医疗质量控制中期会议消息,国家卫生健康委百万减残工程专委会主任、中国工程院院士吉训明敲响警钟:"我国卒中高危人群筛查率仅0.24%,与欧美差距至少1万倍!且发病年龄较欧美早13年,5年复发率高达41%!"

国家卫生健康委百万减残工程专委会主任 、中国工程院院士吉训明在大会上通过视频连线

《中国脑卒中防治报告(2023)》显示,我国40岁及以上脑卒中患者达1242万,每10秒即有1人初发或复发卒中,每28秒就有1人因此离世。幸存者中75%遗留后遗症,40%重度残疾。这是健康中国急需破解困局的一大挑战。

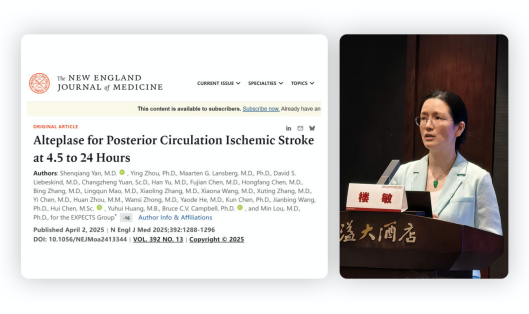

浙江省脑卒中医疗质量控制中心主任、浙江大学医学院副院长、国家脑卒中防治工程中青年委员会副主委、哈佛大学医学院神经病学博士后、浙江大学医学院附属第二医院神经内科主任楼敏教授领衔的团队,经过多年的不懈努力,在后循环卒中静脉溶栓时间窗的关键课题研究中取得了重大突破。

该课题通过全国多中心临床试验,基于超大规模的临床和传统影像数据分析,得出研究结论:在发病24小时内接受静脉溶栓治疗的后循环卒中患者,其残疾率显著降低,治疗90天后无症状比例从25.6%提高到了39.1%,相对治愈率提高了53%,同时颅内出血风险和死亡率并未增加。这个研究结论打破了国际公认的4.5小时时间窗限制,为患者争取到了极其宝贵的更多的溶栓救治时间和治愈可能性,从而有可能推动卒中急性期治疗的显著提升。该研究成果于2025年4月3日刊登在国际四大医学顶刊之首的《新英格兰医学杂志》。

浙江省脑卒中医疗质量控制中心主任、浙江大学医学院副院长、浙大二院神经内科主任楼敏做主题报告

防控脑卒中,推进百万减残工程,不仅要在卒中急性期治疗上下功夫,更要在卒中预防上寻找突破,探索卒中防控关口前移的具体办法。统计数据表明,我国65岁以上老人轻度认知障碍患病率高达20.8%,其中42%与脑血管病变相关,约50%的患者将在五年内进展为血管性痴呆。2024版《中国血管性认知障碍诊治指南》写道:“目前血管性认知功能障碍尚无特效的治疗手段”。

楼敏专家团队就是针对这一难题,选用非药物的功能营养食品NSKSD纳豆激酶制品,经浙江大学批准立项,伦理委员会审查通过,浙大二院神经内科承担,于2022年启动《NSKSD纳豆激酶改善无症状性颅内/颈动脉狭窄患者脑血流及认知功能的临床研究》。

这项临床研究采用高证据级别的RCT研究方法(双盲、随机、安慰剂对照),将符合标准的88例40岁以上且影像学评估提示单侧颅内/颈动脉狭窄≥50%的受试者随机分为NSKSD纳豆激酶组或安慰剂组。受试组每日口服NSKSD纳豆激酶胶囊2粒(日生研生命科学提供,纳豆激酶活性含量4000FU/粒,早晚各1粒),持续6个月后,观察认知功能评分(包括蒙特利尔认知评估量表MoCA、简易智能状态检查量表MMSE、临床痴呆评定量表CDR)、睡眠评分等。研究结果显示,NSKSD纳豆激酶组视空间功能明显好于安慰剂组,且亚组分析NSKSD纳豆激酶组匹慈堡睡眠质量指数优于安慰剂组(P值0.028),表明非药物的功能营养食品NSKSD纳豆激酶对无症状性颅内/颈动脉狭窄患者认知功能的改善和睡眠质量的提高有效。

课题组专家张旭婷主任医师在质控会议上介绍,视空间能力是整合视觉感知与执行功能的复杂认知系统,其改善对防治血管性痴呆具有深远意义。她指出,临床应用NSKSD纳豆激酶仅仅半年的时间,可能低估了长期应用的效果,如果延长应用至1-3年,或可观察到更显著的认知改善效果。这将为脑卒中防控非药物干预策略和预防应用提供更坚实的证据支持。

课题组专家张旭婷主任医师在质控会议上介绍临床研究成果

浙二医院的临床研究,为卒中防控提供了科学实践的新路径新办法。国家卫健委百万减残工程委员会办公室主任曹磊在会上肯定说:“浙江省卒中防治体系建设成效显著。”