点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

2025年8月19日是第八个中国医师节。今年的主题为“德馨于行,技精于勤”。

为此,光明卫生特别策划《医言医行》系列报道,聚焦中国医生群体“言”与“行”的辩证统一。“医言”是入学誓言的庄严、诊室承诺的温暖、自我规诫的严谨;“医行”是听诊的专注、手术的精准、急诊的奔赴,是用坚守将“说过的话”变成“做到的事”。

值此医师节之际,我们走进医者日常,见证他们以言立信、以行践诺的故事,在 “德馨于行,技精于勤” 中感受对生命的敬畏与职业的忠诚,共同书写尊医重卫的时代篇章。

点击海报,聆听医者心声

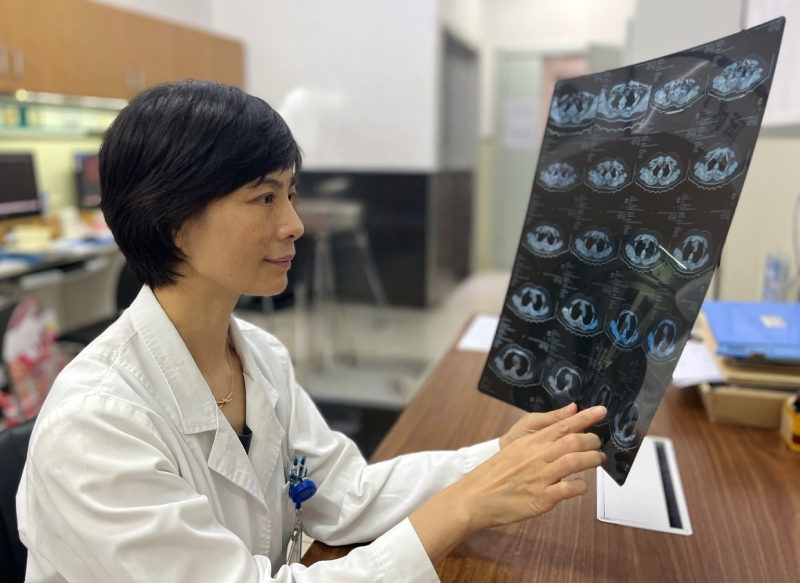

【本期医者】中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科主任医师 王燕

1993 年,刚毕业的王燕被分到肿瘤医院内科,彼时的肿瘤领域还是医学版图上的 “冷门地带”。“当时没什么好的治疗药物,大家谈癌色变,没人愿意来。”32 年后,这位中国医学科学院肿瘤内科主任坐在办公室里,语气平静,眼里却藏着岁月的沉淀。从化疗药物稀缺到靶向、免疫治疗井喷,从患者家属藏着病历本不敢言说,到如今病人主动咨询临床研究,她的职业生涯,恰是中国肿瘤治疗发展的缩影,更藏着一位医者 “言” 与 “行” 的坚守。

从误打误撞到内核动力:让技术追得上生命期待

“刚入行的头几年,治疗肿瘤的药物非常匮乏。所以大家对肿瘤内科的发展也并不乐观。我也并非有远见,算是误打误撞进入这个领域。” 王燕回忆,刚入行时,晚期肿瘤病人的生存期往往以月计算,“到内科的大多是晚期,一年基本就见不到了。” 幸运的是她赶上了肿瘤治疗的黄金时代。

90 年代后,新化疗药物不断涌现;2000 年后,靶向治疗、免疫治疗相继登场。王燕专注的肺癌领域更是日新月异,从最初简单的病理分型,到依据分子特点进行驱动基因、免疫特征的精准分层,治疗越来越个体化。“看着病人在规范的个体化治疗下生存期从一年延长到三五年,甚至十年,成就感油然而生。” 这种见证生命延续的力量,成为她多年坚守的内核动力。

从隐瞒到共商:让沟通架起医患信任之桥

“早年家属都要瞒着病人病情,现在多数患者能理性面对。” 王燕感慨,科普宣传和治疗手段的丰富,让患者不再谈癌色变。更显著的变化在于临床研究的接受度:90 年代初,孙燕院士带领团队开展国际临床研究时,患者常视之为 “当小白鼠”;如今,不少罕见靶点患者会主动寻求研究机会。

这种转变,藏着医患沟通的 “言” 之艺术。“科普做得好,大家不那么怕了,治疗方法多了,病人也能理性选择。” 王燕说,现在和患者沟通,她总会把不同方案的利弊摊开:“化疗可能反应大但适用广,靶向药精准但要看靶点,免疫治疗有获益可能也有风险。” 她会解释患者的经济条件、身体耐受度、治疗预期等,“让他们在知情的基础上做选择,配合度自然高”。

从规范到托底:让行动守住生命最后防线

在肺癌罕见突变患者治疗中,王燕团队的优势尤为突出。曾有肺癌患者携带罕见突变,当地医院束手无策,王燕团队为他找到匹配的临床研究,“用口服药维持了两三年,生存期远超常规化疗的一年预期。” 这样的案例在她的职业生涯里不算少数,“我们是专科医院,见的罕见病例多,经验和研究就是给病人托底的底气。”

新药研发是肿瘤内科进步的源泉,但每一步都伴随着风险。王燕解释,一个新药从实验室到临床应用,需经过一期剂量爬坡、二期疗效探索、三期随机对照和四期上市后观察,漫长且充满未知。“一期要在风险中找平衡,三期要与标准治疗比拼,四期要监测罕见不良反应。” 医生和患者共同承担风险,也共享希望。

临床研究的路上并非一帆风顺。王燕曾遭遇过患者因依从性差出现意外后,家属无理索赔的纠纷。“当时很受煎熬,甚至对职业产生动摇。” 是导师孙燕院士的开导让她释怀:“首先要坚信自己做的事正确,其次要反思沟通和判断是否到位。” 这场风波让她更懂 “行” 的边界,更注重与患者的有效沟通。“规范是底线,个体化是温度,沟通必须前置。” 现在面对患者,她总会把风险说透:“临床研究有机会也有风险,若愿意一起承担,我们就并肩走。”

从行医到传承:让 “知行合一” 照亮后辈路

“知行合一” 是王燕常对学生说的话,“做任何事都要对得起良知。” 谈及好医生的标准,王燕给出三个关键词:扎实的专业知识、高尚的医德良知、传承基础上的创新精神。

从无心入行到成为肿瘤防治中坚力量,32 年从医路,王燕见证了肿瘤治疗从 “无药可用” 到 “百花齐放,多药可选”,更用 32 年的 “言” 与 “行” 证明:在与癌症的博弈中,医者的真诚沟通与精进技术,永远是最有力的武器。

策划出品

记者 李然 郝梦晗

设计/制作 郝梦晗